労働安全衛生管理の徹底

方針・基本的な考え方

大成建設グループは、グループ行動指針において、安全で衛生的な職場環境を維持し、労働災害の防止に努めること、特に、工事の施工にあたっては、法令、社内基準、安全計画等を遵守し、工事関係者の安全を確保するとともに、第三者災害の防止等、地域社会の安全の確保を最優先に考えて行動することを定め、グループ役職員による遵守と徹底を図っています。

また、【TAISEI VISION 2030】達成計画 事業基盤の整備方針においては、「死亡災害ゼロ、重大事故ゼロ・環境事故ゼロの継続を目指す」を掲げるとともに、安全衛生方針において、体系的・組織的に実施する労働安全衛生マネジメントシステム(TAISEI OHSMS)を安全衛生管理の基本とすることを定め、役職員及び専門工事業者が協働して達成に向けた取り組みを実施しています。

さらに、ICT・AI技術の活用による安全管理・監視システム等の開発・導入を積極的に推進し、専門工事業者と共に「責任と権限」を明確にした安全衛生管理体制の構築、働く人々が安心できる安全衛生環境の向上と整備に努め、地域社会からも信頼と共感をもって受け入れられる企業を目指しています。

リスクと機会

建設技能労働者の高齢化、外国人労働者の増加、自然災害の増加、酷暑の常態化等により高いレベルで労働安全衛生管理を実施することが求められています。労働安全衛生管理への取り組みが十分でない場合、労働災害や法令違反事案の発生につながり、企業価値の毀損やステークホルダーからの評価が低下する等のリスクが生じます。

一方で、取引先を含めた労働安全衛生管理レベル向上への取り組みは、優良な取引先、優秀な人財の確保につながります。さらに、危険作業のロボット化やデジタル技術の活用等、労働安全衛生向上のための新たな取り組みは、当社グループの生産性・競争力の維持・向上に寄与します。

ポリシー・コミットメント

- グループ行動指針:働きやすい職場環境の確保、取引業者とのパートナーシップの推進

- 安全衛生方針

- 安全衛生管理方針書

- 【TAISEI VISION 2030】達成計画 事業基盤の整備方針 安全

目標

マテリアリティのひとつである「ものづくりへの矜持~安全・品質・技術~」のKPIとして、グループにおける2026年度目標「死亡災害0件・重大事故件数0件」を掲げています。

また、労働安全衛生マネジメントシステム(TAISEI OHSMS)の基軸となる安全衛生管理方針書において、2024年の目標を「死亡災害ゼロ」「度数率0.40未満の達成」および「重大事故ゼロの達成」としています。安全衛生管理方針書の目標は毎年見直しを実施しており、役職員および契約者である取引先(専門工事業者等)に適用されます。この方針のもと、全ての工事関係者が技術と熱意を結集して、目標達成に向けた取り組みを推進しています。

KPI

- KPIについては、マテリアリティをご覧ください。

実績

- 2023年1~12月に発生した大成建設単体の休業災害は62件(2022年36件)、度数率は0.51(2022年0.32)、死亡災害は0件でした。2023年は、2022年に引続き年間死亡災害ゼロを達成しました。

- 2023年の災害を分析すると、休業災害の事故型別では「転倒災害」が最も多く、次いで「機械関連災害」「墜落2m未満」「熱中症」となっています。発生した災害について本質的な原因を徹底的に究明し、適正な再発防止策を実施することで、類似災害の撲滅に取り組んでいきます。

- 2024年は、専門工事業者の重点実施事項等、死亡災害ゼロの目標達成のための重点施策の継続実施や異常気象下での作業環境の確保も行ってまいります。 <5つの専門工事業者の重点実施事項>

- 2023年の現場作業にあたる社員に対する各種安全研修参加人数は、1,457名となりました。

取り組み姿勢:事業主・職長を軸とした、より自立した安全管理体制の確立

1 末次業者までの年2回の「送り出し教育」の徹底と内容の充実

2 安全衛生責任者・作業責任者(職長)の確実な配置とレベルアップ教育の推進

3 ノウハウが蓄積された「作業手順書」の作成と関係者への確実な周知

4 職長会活動による「不安全行動」の防止(声掛け・声返し運動など)

5 末次業者までの、作業員の健康状態の正確な申告と事業主・職長による医師の意見に基づく

適正配置(現場内私病発症への対応強化)及び事業主による労働時間の適切な管理

イニシアチブ

- 国連グローバル・コンパクト「人権」「労働」

- ISO45001

- 安全対策部会((一社)日本建設業連合会)

- 労働委員会((一社)日本建設業連合会)

体制・システム

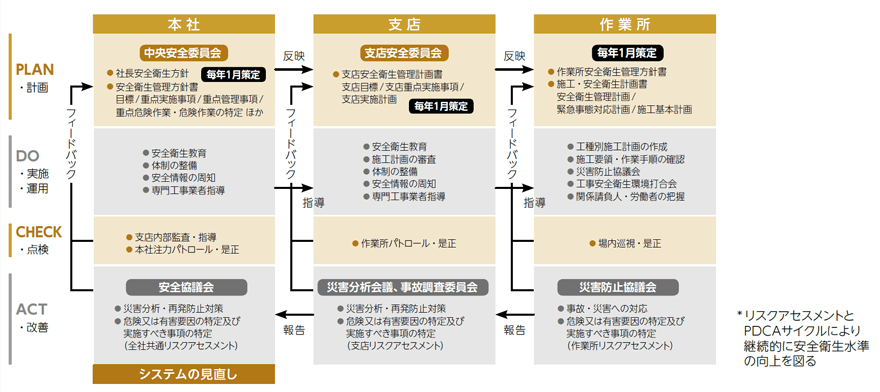

労働安全衛生管理システム(TAISEI OHSMS)

安全衛生方針に掲げる「安全第一主義」のもと、事故・災害の撲滅、第三者災害の防止、安全衛生水準の向上を目的として、「労働安全衛生マネジメントシステム(TAISEI OHSMS)」を専門工事業者と一体となって連続的かつ継続的に運用しています。

経営会議が委嘱する委員で構成する中央安全委員会(委員長:代表取締役)を設置し、安全管理・環境事故防止及び専門工事業者の安全・衛生・環境管理に関する事項を審議し、経営会議に付議、答申しています。また、拠点(支店)ごとの統括安全衛生管理者・従業員・労働組合で構成する支店安全委員会を開催し、定期的に労働組合との協議を実施しています。

労働安全衛生マネジメントシステム(TAISEI OHSMS)に基づく計画-実施-点検-改善(PDCA)のサイクルの一環として、工事入手時検討会後の施工・安全衛生計画書作成時、および重点危険作業に関する計画の支店による事前審査時などにリスクアセスメントを実施しています。加えて、着工後は作業を行う全拠点において本支店が実施する安全衛生環境パトロール等により、安全衛生計画の実施・運用状況の確認とリスク評価を実施し、必要に応じて改善・是正して、継続的に安全衛生水準の向上を図っています。

労働安全衛生マネジメントシステム(TAISEI OHSMS)概念図

*TAISEI OHSMSとはILOや厚生労働省のガイドラインを参考に策定した当社独自の労働安全衛生マネジメントシステムです。

取り組み

リスクアセスメント

大成建設では、労働安全衛生マネジメントシステムに基づき、リスクアセスメントを実施しています。リスクアセスメントは、本社が包括的に実施する全社共通リスクアセスメント、支店毎に実施する支店リスクアセスメント、個別工事毎に作業着手前に実施する作業所リスクアセスメントに分類され、全ての既存作業所および新規作業所で運用されます。また新規作業所については、支店による施工計画審査時のリスクの洗い出しと低減、対策の実施を徹底しています。リスクアセスメントの確実な実施を通じて、事故・災害につながる危険または有害な要因を除去・低減し、または管理下に置くために必要な手段を講じ、日々の安全管理PCDAサイクルと併せて、継続的に安全衛生水準の向上を図っています。

作業所パトロール

大成建設では、労働安全衛生マネジメントシステム(TAISEI OHSMS)による安全衛生管理の一環として、建設作業所のパトロールを実施しています。本支店の役職員によるパトロールや専門工事業者(協力会社)の事業主や安全スタッフによるパトロールに加えて、社長自身によるパトロールも実施しています。

令和5年度全国安全週間においては、「安全第一主義」に対する会社トップの強い決意を社員および作業員の一人ひとりにまで浸透させるため、東京支店、関西支店、中部支店、東北支店の作業所で社長パトロールを実施しました。巡視後、相川社長は、事業主、作業員及び社員を前に訓示を行い、各現場の状況に応じた安全管理の徹底を指示し、確実な安全のプロセスを積み重ねて、社員と作業員のリーダーである職長会がスクラムを組んで、安全管理を徹底することを要請しました。社長パトロールを実施することにより、トップ自らがその行動をもって安全に対する強い信念を全ての社員と専門工事業者(協力会社)へ浸透させていくことを目指しています。

写真左から、(仮称)六本木七丁目計画作業所(東京支店)、淀川左岸線トンネル工事作業所(関西支店)、中央新幹線名古屋駅新設(中央東工区)(2)工事作業所(中部支店)、(仮称)青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業作業所(東北支店)

専門工事業者(協力会社)の安全教育

大成建設は、専門工事業者(協力会社)で組織する安全衛生環境協力会連合会(全国)、および支店安全衛生協力会連合会(各支店)と緊密に連携し、事故・災害の防止に努めています。

支店協力会会員は、毎年1月に開催する支店安全徹底大会、および毎年6月に開催する支店安全推進大会に参加し、社長メッセージをはじめとする安全衛生管理方針書の内容や、安全目標と重点実施事項の周知等を受け、全ての事故・災害の撲滅を目指して活動しています。

表彰制度

大成建設では、安全衛生の質の向上を図るため、社長顕彰のほか、社長賞(安全衛生分野)や社長表彰(安全功労賞)、安全衛生環境協力会連合会会長表彰(特別表彰)などの表彰制度を設けています。また、厚生労働省では、毎年、全国安全週間(7月1日~7日)の時期に、安全衛生に関する水準が優秀で他の模範と認められる事業場や、長年にわたり地域、団体又は 関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大の貢献をした功績者などに対して、厚生労働大臣表彰を行っています。大成建設では大成・りんかい日産・本間特別共同企業体名古屋中央雨水幹線下水道築造工事作業所が優良賞に表彰されています。

全国安全徹底大会

2024年2月21日に、「2024年 全国安全徹底大会」が開催されました。大会冒頭に社長は「年間死亡災害ゼロ」を達成したことについて、社員と協力会会員への敬意と感謝を伝えるとともに、今年の安全目標である「死亡災害ゼロ度数率0.40未満」と「重大事故ゼロ」を掲げ、引き続き真摯に取り組み、会社、協力会社が一体となって安全目標の達成を目指すことを要請しました。

倉友会中央協議会開催

大成建設の幹部や共存共栄へのパートナーである倉友会連合会幹部が参加する「倉友会中央協議会」が2023年9月29日に開催され、担い手確保や生産性向上などについて活発な意見交換を行いました。

データ

安全成績の推移

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 参考)全産業度数率 | 1.80 | 1.95 | 2.09 | 2.06 | - |

| 参考)総合工事業度数率 | 1.69 | 1.30 | 1.39 | 1.47 | - |

| 度数率(グループ) | 0.64 | 0.37 | 0.56 | 0.38 | - |

| 度数率(単体) | 0.62 | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.51 |

| 強度率 | 0.26 | 0.34 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |

- 度数率:100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、災害発生の頻度を表したもの

- 強度率:1.000延実労働時間当たりの労働損失日数をもって、祭儀の程度を表したもの

従業員の安全教育

事故・災害の防止、安全衛生意識の向上、安全に関する法令などの理解を深めるため、社員研修に取り組んでいます。入社年次、職能等に応じて、業務上必要な知識習得のため、階層別の教育を行っています。また、毎月「事故・災害報告書」をイントラネットで発信し、災害分析や災害事例やその防止策などを情報共有しています。

2024年1月より、現場管理経験の少ない従業員を対象に、建設現場で発生する可能性のある災害事例を疑似体験可能な「安全アカデミー」を開講しました。

大成建設では、作業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを最優先に考えており、本アカデミーの開講により、社員の危険感受性の向上や事故・災害の未然防止に取り組んでいきます。今後本アカデミーを、グループ会社の従業員や倉友会の安全衛生責任者を対象とした「技能者スキルアップ研修」にも活用する予定です。

2023年

| 教育の種類 | 人数 |

|---|---|

| 本社内勤者送り出し教育 | 503名 |

| 基礎・中級・統括管理コース | 726名 |

| 統責・統管・元管者研修 | 137名 |

| 作業所長研修 | 57名 |

| 新任パトロール者研修 | 34名 |

| 合計 | 1,457名 |

安全アカデミー概要

| 教場 | 大成ロテック(株)鴻巣研修センター |

|---|---|

| 受講者 | 現場配属の若年社員、出向・派遣社員 |

| 開始時期 | 2024年1月22日より |

| 定員 | 40名/回 |

| 開催回数 | 15回/年 |

| 受講期間 | 2日間 |

【主なカリキュラム】

<10種類の装置による危険体感>

墜落災害、飛来・落下災害、機械関連災害、感電災害切れ・こすれ災害、ヒューマンエラー

<VR(仮想現実)による疑似体験>

5つの特定災害「墜落・転落」「飛来・落下」「機械関連」「崩壊・倒壊」「感電」のコンテンツを視聴

<移動式クレーン・バックホウの実機体験>

重機性能の限界やオペレータの視界等の特性を知り、安全装置の作動を体験

<その他>

外部専門家による安全講話

AED救急・救命講習

グループワーク 他

社会データ