循環型社会の実現に向けて

方針・基本的な考え方

大成建設グループは、環境方針に掲げた「持続可能な環境配慮型社会の実現」のために、グループ長期環境目標「TAISEI Green Target 2050」を策定し、循環型社会の実現に向けた責務、事業を通じた貢献、取り組みを定めています。基本的な考え方については、環境方針に記載しています。

責務

大成建設グループは、建設業を中核とした企業グループとして、事業活動が循環型社会への移行に及ぼす影響と循環型社会への移行から受ける影響を十分に認識し、グリーン調達率の向上と建設副産物の最終処分率の低減を進め、サーキュラーエコノミーを実現することを責務とします。

事業を通じた貢献

大成建設グループは、循環型社会の実現に向けた「リスクと機会」を的確に抽出し、土壌・地下水汚染対策や廃棄物・最終処分場などに関連する技術・サービスの開発・普及及び産業副産物の再資源化の推進により、「循環型社会」の実現に貢献します。

リスクと機会

従来の大量生産・大量消費・大量廃棄のリニアエコノミーから、資源の投入・消費を抑えつつストックを有効活用し、付加価値を生み出すサーキュラーエコノミーヘの移行が世界的な重要課題となっており、企業にも省資源、再生可能な資材の利用、プラスチックによる自然環境汚染への対応等、サプライチェーンも含めた持続可能な調達への取り組みが求められています。

循環型社会への移行が滞った場合、資源不足による資材価格の上昇や、廃棄物の処分費用の増加によるコスト増等のリスクが大成建設グループに及ぶことが想定されます。また、大成建設グループの取り組みが十分でない場合には、ステークホルダーからの評価が低下し、受注機会が減少する等のリスクが想定されます。

一方で、循環型社会への移行に伴い、大成建設グループにおいてはサーキュラーエコノミー実現に貢献する再生資源使用の拡大、土壌浄化などの環境再生事業の受注機会の増加が見込まれます。また、大成建設グループが進めている資源・建設資材等を有効活用する、循環利用に配慮した設計・システム・製品・技術の開発及び社会実装の促進は、競争優位性の確保・向上に寄与します。

大成建設グループにとって、循環型社会への移行は企業価値向上やステークホルダーからの評価向上に繋がる機会であると考えています。

ポリシー/コミットメント

- グループ行動指針:環境の保全と創造への取り組み

- 環境方針

- TAISEI Green Target 2050:循環型社会の実現に向けて

- エコ・ファーストの約束

- 大成建設グループ サステナブル調達ガイドライン

- 大成建設グリーン調達ガイドライン

- グリーン購入標準ガイドライン

- 建設副産物処理要領書

- 【TAISEI VISION 2030】達成計画 事業基盤の整備方針:サステナビリティ戦略(環境・エネルギー)

指標・目標

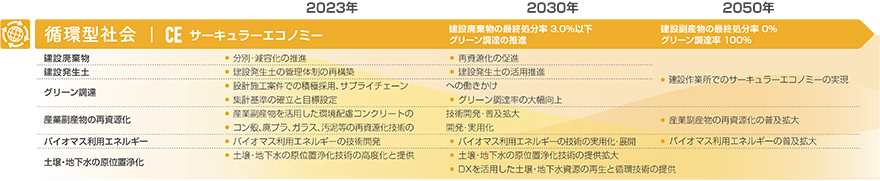

グループ長期環境目標「TAISEI Green Target 2050」

サーキュラーエコノミーの実現・深化

- グリーン調達率*100%

- 建設副産物の最終処分率0%

*グリーン調達について:

当社は再生材料の使用や再生使用に配慮した材料の選定を含むグリーン調達を推進しており、2050年のグリーン調達率100%を目標としている

2030年グループ環境目標

- グリーン調達の推進

- 建設廃棄物の最終処分率3.0%以下

年度環境目標

ロードマップ

KPI

建設廃棄物の最終処分率

- 2026年度 3.0%

イニシアチブ

- 国連グローバル・コンパクト「環境」

- プラスチック・スマート(環境省)

- ウォーター・プロジェクト(環境省)

- 循環経済パートナーシップ(J4CE) (環境省、経済産業省、(一社)日本経済団体連合会)

- サーキュラーパートナーズ(経済産業省)

- 水循環ACTIVE企業 認証(内閣官房水循環政策本部)

取り組み

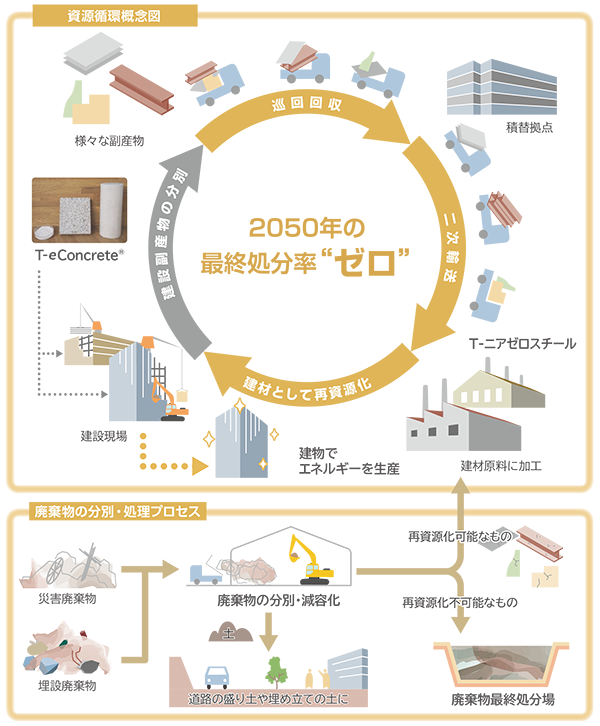

大成建設は、事業活動や社会から発生する様々な副産物に新たな価値をプラスして資源の効率的・循環的な利用(3R+Renewable)を実践することで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。

資源を有効活用する取り組み

「資源循環プラットフォーム」による建物の付加価値創造

建物に使用する各建材の情報、資源循環性等を算出・見える化することで、建設物自体に資源としての価値を与えます。

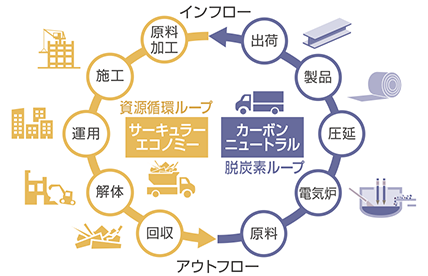

「T-ニアゼロスチール」による鋼材の資源循環を推進

大成建設は、建設物のライフサイクルでCO2排出量を正味ゼロにするゼロカーボンビルの建設を推進するため、東京製鐵(株)と連携し、鉄スクラップを原料とした鋼材「T-ニアゼロスチール」を活用します。鋼材の資源循環を推進することで新たに導入される天然資源の削減に寄与します。

また、炉鋼の製造工程で使われる電力にグリーン電力を使用することで、CO2排出量の削減にも貢献します。

建材の資源循環ループ形成を推進

解体・リニューアル工事等から排出されるガラスやアルミは、メーカー等と連携し資源循環ループの形成を進めています。

再生プラスチックの活用

三角コーン等の仮設材は製造・販売メーカーと連携し、再生可能なプラスチックの活用を推進しています。

(国のプラスチック資源循環戦略では、2030年までに再生利用を倍増)

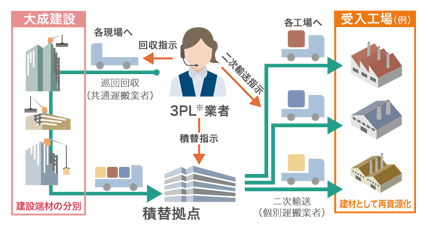

広域認定制度の利用を進める建設副産物巡回回収システム

通常、建設現場から発生した建材端材は中間処理場で分別処理されますが、これらは分別できてもリサイクルすることが困難であり、その大半が埋立処分されています。

これら建材端材をリサイクルするには、メーカーの製造工場で建材の原料等に再資源化できる「広域認定制度*」の利用が最も有効な方法とされています。

大成建設では同制度を利用するとともに、利用時の運搬効率向上のため、建材メーカー各社の端材運搬ルールを共通化し、複数現場を同一車両で巡回する「建設副産物巡回回収システム」を展開しています。都内作業所ではプラスチックごみを含む多品目の建設端材や有価物を対象に建材資源の循環に貢献しています。

より多くの建設現場への普及展開を図るとともに、建設業界のサーキュラーエコノミー推進に貢献していきます。

なお、本システムは「令和6年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」において内閣総理大臣賞を受賞しています。

- *広域認定制度:

建材メーカー等が環境大臣の認定を受けて、自社製品が廃棄物となったもの(製品端材等)を広域的に回収し、製品原料等にリサイクル又は適正処理する制度

※3PL:Third Party Logistics:荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築提案を行い、かつ、それを包括的に受託し実行すること。

建設発生土の有効利用促進

建設発生土管理システムにより搬出する現場と受け入れる現場とをマッチングし建設発生土の有効活用を促進します。

アグリ分野での地域貢献

バイオ技術や緑化技術を活用し、農地の改良・再生技術を開発中です。

地域と連携した資源循環の取組みを推進し、地域の課題解決へ貢献します。

産業副産物を活用したT-eConcrete®の適用を促進

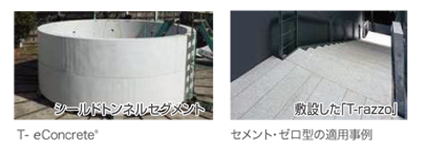

T-eConcrete®は、セメントの代わりに産業副産物である高炉スラグ(製鋼から生じる副産物)やフライアッシュ(石炭火力発電所で生じる副産物)を有効活用した環境配慮コンクリートです。トンネル覆工セグメントや天然石材調建材「T-razzo」(セメントゼロ型の二次製品となる石材調建材)など建設資材として適用しています。CO2を回収して製造された炭酸カルシウムを使ったT-eConcrete®/Carbon-Recycleの活用を進めています。

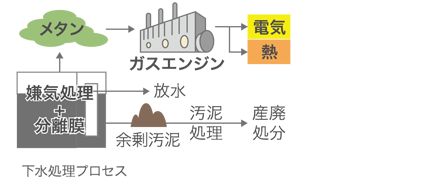

下水処理プロセスからエネルギーを生産

人々の生活から発生する下水に含まれる有機物から、メタンを作り出す「新しい下水処理プロセス」の開発・実証に取り組んでいます。

廃棄物による環境負荷低減

廃プラスチック循環利用

大成建設は、環境省のプラスチック・スマート*に賛同し、取り組みを推進しています。

工事で排出される建材や梱包材等の廃プラスチックは、徹底された分別と専門の処分会社により、適正に再資源化処理されています。また、廃プラスチック等と廃棄木材等を合成し、再生人工木材として再び建材利用する取り組みも実施しています。

*プラスチック・スマート

ポイ捨て、不法投棄撲滅を徹底した上で、ワンウェイプラスチックの排出抑制や分別回収の徹底など、 “プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的に推進していく環境省のキャンペーン。

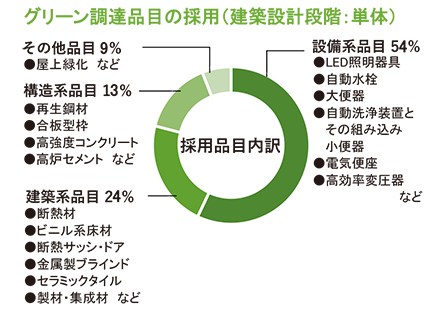

グリーン調達ガイドラインを活用した取引先との協働

大成建設は、構造物の設計・施工・運用・解体時における、環境負荷の小さい資機材及び工法の適用・推進を目的とした「大成建設グリーン調達ガイドライン」を2001年に制定し、運用しています。グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)の内容を参照・反映させ、毎年その対象品目を見直して対象品目を増やしており、2023年度は109品目を採用しています。

また、建築設計時のグリーン調達品目の採用について、目標管理を実施しており、2023年度のグリーン調達品目は平均で13.7品目となっています。全社で運用することにより、資源の循環利用だけでなく、省エネルギー、CO2排出量の削減、省資源、有害物質の不使用、自然環境の保全などに繋げています。

- 1.目的

建築物及び構造物の設計・施工・運用・解体時に環境負荷を低減する資機材及び工法の適用を推進する - 2.グリーン調達品目の選定

以下の条件を満たす品目を選定する

- LCCO2*が小さい

- 省エネルギー・省資源になる

- 施工・解体時の建設廃棄物の発生量が少ない

- 再生材料の使用や再生使用に配慮している

- 有害物質を含まない

- 生物多様性及び地域環境に配慮している

*LCCO2(ライフサイクルCO2): 建設物の建設から廃棄に至る使用期間全体のCO2生涯排出量

なお、オフィス内で使用する事務用品、備品・OA機器等の購入時や、サービスの提供を受ける際にも、環境負荷低減を考慮した「グリーン購入標準ガイドライン」を制定・運用しています。

廃棄物の分別・減容化技術

廃棄物等の分別処理

不法投棄や自然災害によって発生する廃棄物(埋設廃棄物や災害廃棄物)は、分別・減容化等により環境負荷を低減し再生可能な資源として活用するなど適切な処分を行います。また、含水率が高く付着性のある粘性土は、分別促進材「T-クイック土ライ®」を混合した上でふるい分けるなど、分別処理の効率化を図り、健全な土壌環境を再生します。

なお、東日本大震災発生時の災害廃棄物に対しても、分別・減容化することにより、環境負荷低減に貢献しています。

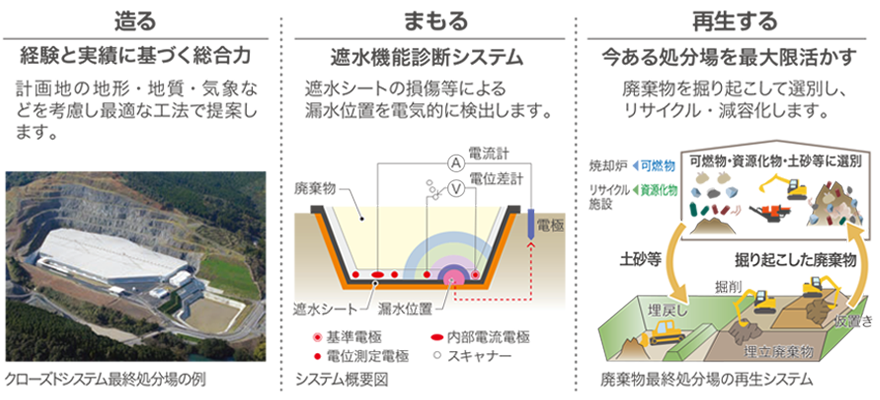

次世代に繋ぐ最終処分場技術

廃棄物最終処分場を「造る・まもる・再生する」

大成建設の廃棄物最終処分場技術は、造ることはもちろん、それをまもり、よりよい形で再生することを想定した環境配慮型技術です。

CO2排出量の少ない土壌・地下水浄化技術

従来の揚水工法と比べてCO2排出量の少ない原位置バリア技術で、汚染の拡散を防止し、地下水環境を再生します。